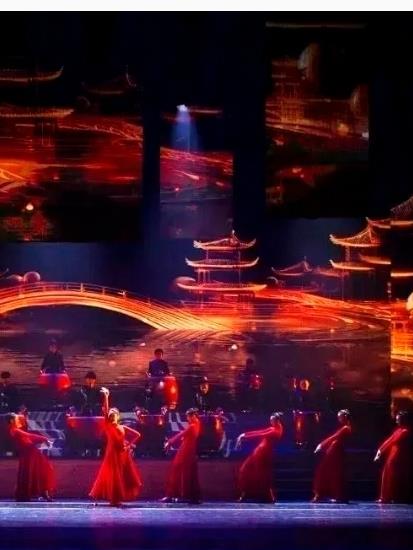

第207章 孔府宴的「食礼传承十月初八」

』化进菜里,让每个食客都能『吃懂』儒家的『中和之道』。」一位戴瓜皮帽的老者笑,手里的「礼器纹」木盘上,刚摆好「孔门四配」造型的点心,「就像这『诗礼银杏』,甜是『仁』,涩是『礼』,甜涩相济,才是『中庸之味』。」??

这章没有结束,请点击下一页继续阅读!

坐在「孔府后园」的「思过亭」里,李可佳忽然懂了:孔府宴的「食礼」,原是儒家思想的「味觉转译」——食材的「精挑」是「精益求精」,摆盘的「对称」是「不偏不倚」,品菜的「顺序」是「克己复礼」,就像厨师说的「一道菜便是一则『论语』,一筷子夹起的不是食物,是『千年的礼序』」,这场「舌尖上的宴席」,竟藏着「以食载道」的文化自觉。

五、暮色中的「食礼哲思」:庄重与温润的「文脉和解」

??傍晚六点,夕阳给「诗礼银杏」镀了层「暖金」,李可佳望着盘里的「残果」——果肉的「褶皱」里还凝着「蜂蜜的亮」,论语小笺的「墨字」在暮色里渐渐模糊,忽然想起摆盘时的「篆体『仁』字」:原来「礼」从来不是「刻板的规矩」,而是「融于生活的温柔」;就像银杏果,外壳的「坚硬」裹着果肉的「柔软」,恰如儒家的「外圆内方」——以「礼」为壳,以「仁」为核,在「庄重」与「温润」间,寻得「处世的平衡」。

??「知道为啥孔府宴要用『公筷』吗?」礼官添了盏「孔府茶」,茶汤的「清」混着「银杏的香」,「这是『推己及人』的仁——公筷分食,既守『洁净之礼』,又含『分享之德』,就像孔府宴的菜,看着『讲究』,吃着『暖心』,因为『礼的本质,是『爱人』。」李可佳摸着瓷盘的「冰裂纹」,那是岁月留下的「礼痕」,忽然觉得这顿宴席的「食礼」,多像人生:「带着『传统的重量』,却在『舌尖的温度』里,化作了『可感知的善意』。」

??夜风裹着最后一片银杏叶掠过,李可佳望着孔府的「重光门」——门楣的「礼」字匾额与餐桌的「食礼」场景在视野里重叠,忽然懂了:所谓「孔府宴的魅力」,从来不是「菜品的繁复」,而是「以食为媒,以礼为介」——它用「诗礼银杏」的甜软、「八仙过海」的包容,让「千年文脉」有了「可咀嚼的模样」,让每个坐在餐桌前的人,在「一菜一笺」的交织里,品出了「儒家思想的『味觉模样』」。

六、房车夜话:从「食礼」到「旅程」的「文脉延伸」

??晚上七点,房车驶离孔府,后备箱躺着礼官送的「银杏果礼盒」——木盒上

本章未完,请点击下一页继续阅读! 第3页 / 共4页

相关小说

- 在冬季说爱我

- 七八小说免费提供作者(花花花花子)的经典小说:《在冬季说爱我》最新章节全文阅读...

- 928863字12-20

- 大唐李承乾:请陛下称万岁

- 4660035字04-18

- 林晚的逆袭

- 七八小说免费提供作者(飘不动了)的经典小说:《林晚的逆袭》最新章节全文阅读服务,...

- 921882字06-28

- 超级保安在都市

- 4979505字10-10

- 红娘啼笑因缘

- 七八小说免费提供作者(闪蝶)的经典小说:《红娘啼笑因缘》最新章节全文阅读服务,本...

- 1814743字12-26

- 宝可梦:隐藏进化,精灵秒变神兽

- 七八小说免费提供作者(一杯麦啤)的经典小说:《宝可梦:隐藏进化,精灵秒变神兽》最...

- 1549959字11-11